じ。濃度は変わらないが、花の種類が違うとできる蜂蜜の味も変わる。

6月22日

「枝も折らずに、見事に1粒も残さず梅を盗っていった。プロの仕事だ。」と師匠は感心して言う。

梅泥棒にあったことを怒るより、泥棒の収穫の技を評価している・・・⁉

メスレ―や蜂屋柿の時もそうであった。一夜にして、果樹が丸坊主になる…。ひどい話である。

葡萄の「紅伊豆」の袋掛けをする。今年は実を半分切り落とし、カラスが来ないのでネット袋を掛けずに紙袋のみなので半日仕事。午後は暑さで枯れたサツマイモの芽を120本も挿しなおす。

無農薬の桃は、ほとんど虫に食われてしまう。直径12センチ余りの立派な桃はお供え物にする。

6月26日

今年は李が不作で、メスレーと涼呂の収穫は一日で終わりそうなほど少ない。去年までは、大屋根に多くの人が乗り、終日、収穫したのに、どうしたことだろう。イエローエッグの成りもイマイチである。梅雨というのに、37℃もある。暑さに負けてしまったのかな。

6月29日

李類の最後の収穫をする。涼呂は鳥が食べて、半分以上落ちていたが残りを収穫。メスレーも今年は少ないので大切に収穫する。イエローエッグは暑さのせいか、熟して落ちているものが出始めている。味はイマイチであるがこれも収穫。

胡瓜の覇王は大きいもので25センチほどもある。厚揚げと煮て食べると美味しい。

南瓜のこくまろ、きみまろは豊作である。生い茂った雑草と共生している。六月の真夏日にめげず、生

長の季節を逞しく生きている。私達はクーラー漬けの日々だけれど。

7月10日

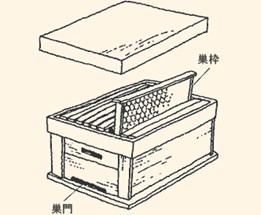

誰も継ぐ人がいない・・・ので、最後の蜂蜜の採取。四人で手分けして、午前中に採取作業は終わった。寂しいが仕方がない。午後は重箱式巣箱の巣枠(蜂蜜をためる場所)を半分ほど残しして物置に片付けた。半分になった巣枠にあぶれた蜂さんたち・・・蜂さんたちは、どこかへ旅立つのかな?

7月12日

無消毒の晩生の桃は、ほとんど傷んで落ち、アブラムシや蟻が付いている。まともな桃は三個だけという始末。美味しいものはみんな狙っているのね。もうこの木は切る・・・と。

7月14日

今夜から雨になるというので、サツマイモの苗をまた、挿し直す。自然との闘い・・・サツマイモが盛んに葉を茂らせている畑も多い。苗を挿すタイミングの差であろうか?小さな梨に袋掛けをする。これが何倍にも大きくなる。

李はそろそろ食べごろ。枇杷は木になったまま盛りを過ぎ、しぼみ始めた。カラスが食べ始めた・・・

7月18日

連日の異常気象で、照り付けが厳しく雨不足で、サツマイモの苗はまた、枯れた。もう一度挿し直すというが…。なすもトウモロコシもささげも西瓜も元気がない。李も早々と終った。元気なのはトマト、ピーマン、ゴーヤ、無花果、南瓜。元気な野菜を見倣って、私も亜熱帯気候に馴染まねば・・・

蜂蜜採取のため道具類

① 巣箱には10枚の巣枠が入っている

② 蜂を追い払うための燻煙器

③ 巣枠から蜜を絞るための遠心分離機

④ 蜂を巣枠から払いのける蜂ブラシ

⑤ 蜜蝋のふたを切る刃渡り35センチくらいのもろ刃の包丁

⑥ 巣枠を整えるのに使うハイブツール